昔のように勝てない!面白くない!

レジャーの多様化とともにパチンコ・パチスロ離れもめまぐるしい。

とかく、依存問題や子供の放置事件などマイナスのイメージを植え付けられているパチンコ業界。

半世紀以上続き就労人口も20万人超という規模だが、世間の風当たりは強い。

様々な要因で店舗数もどんどん減少しており、逆風の只中にいる。

そんな苦境だらけの時代に突き進むパチンコホール経営者の生きざま、考え方について深堀していく。

更新日: 2025/05/20

| バックナンバー | |

| 第一回 | 第二回 |

|

|

| 第三回 | 第四回 |

|

|

| 第五回 | 第六回 |

|

|

| 第七回 | |

|

|

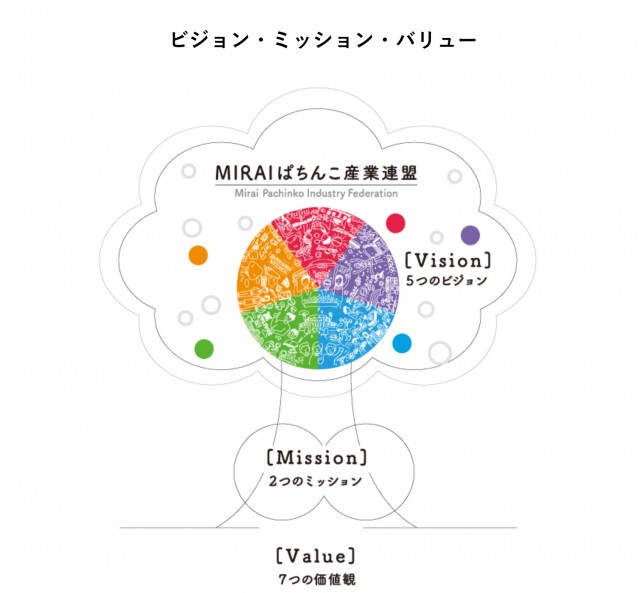

大衆娯楽のパチンコ業界。その文化を未来へ紡ぐため、2020年10月に2つの業界団体が合併し成立したMIRAI(一般社団法人MIRAIパチンコ産業連盟)。

本企画はそのMIRAIで活躍する各企業のキーマンにフォーカス。パチンコホールの経営者の生い立ちや普段聞けない生の声を独占インタビューする。

吉原 純浩(よしはら すみひろ)代表取締役社長 |

株式会社ミナミ・エンタープライズ |

1979年9月15日生まれ 43歳 |

パチンコ業界の経営者に話を聞く「みらいの輪」。

第八回は福島県、栃木県、茨城県に9店舗のホールを運営し、水耕栽培での農作物生産や整体、フットサル施設運営等、幅広い事業展開をしている株式会社ミナミ・エンタープライズの吉原社長にインタビュー。

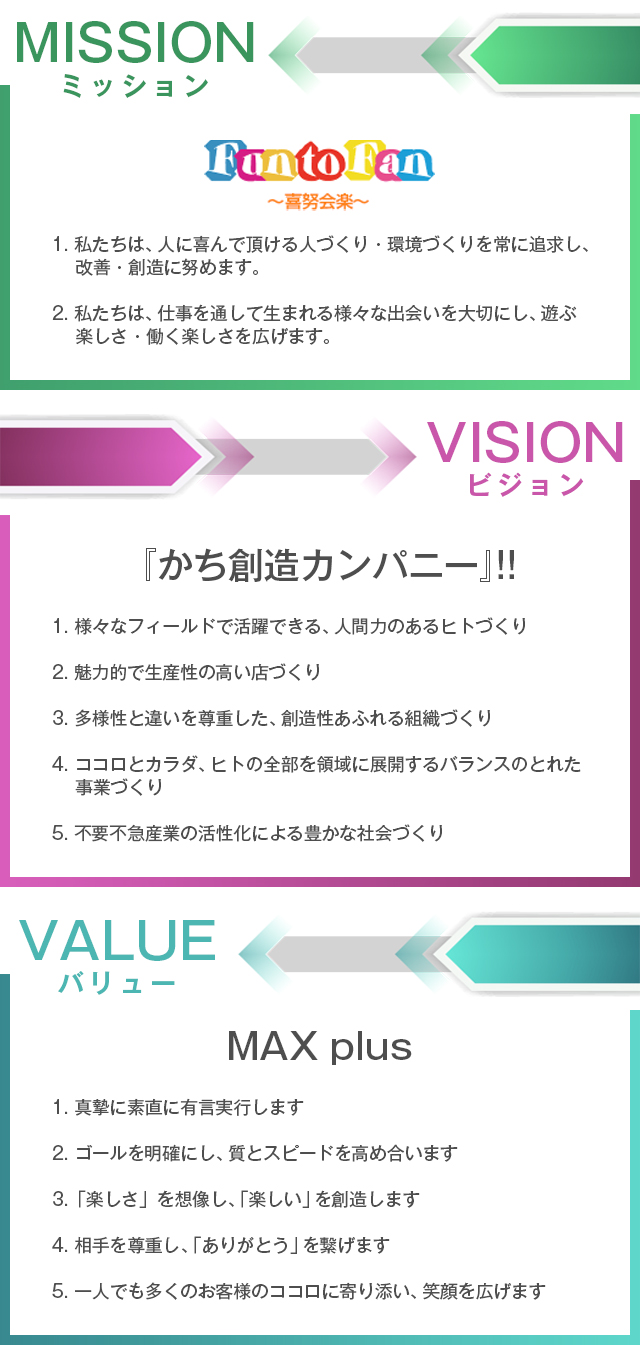

同社は2018年から障がい者雇用の一環で水耕栽培事業を開始。会社のミッションとして「人に喜んで頂ける人づくり」に基づき、従業員に心身共に働きやすい環境を提供。そして自分達で植えて収穫して人に食べてもらう喜びも感じられるように工夫をしている。水耕栽培に限らず、そのミッションは根付いており、他の事業部を含めた全従業員が心身ともに喜べる職場づくりを会社として目指している。

DMM:本日はお忙しいところお時間いただきましてありがとうございます。よろしくお願い致します。

吉原社長:こちらこそよろしくお願いします。

DMM:まず、吉原社長のプロフィールを教えてください。

吉原社長:1979年9月、福島県生まれです。三姉妹の中の一人息子ということもあり、いずれ家業を継ぐというのは小学生くらいから意識していました。大学の専攻は経営学部で経営者としての考え方を学びました。ただ、家業の「パチンコ屋の社長」というよりは「プロの経営者」を目指そうと思い、大学卒業後には大学院に進学し、更に経営学について研究しました。卒業後は就職活動を経て、経営コンサルティング会社に就職しました。

DMM:コンサルティング会社では多くの業種向けコンサルティングをされていると思いますが、どのような分野を担当されていたのですか?

吉原社長:そうですね、コンサルティング会社では支援する業種ごとに事業部が分かれていて、私は外食事業部で主に飲食店の組織作りのお手伝いをしていました。

DMM:なるほど。パチンコホールとの接点はまだなかったのですね。そのコンサルティング会社には何年くらい在籍されていたのですか?

吉原社長:5年半ほど在籍していました。25歳まで学生をしていましたので、その後5年で家業に戻ろうと考えて就職活動して入ったのがそのコンサルティング会社でした。

DMM:では、丁度目標通りに30歳ころに家業に入られたのですね。家業に入られてからはどのようなポジションで働き始めたのですか?

入社直後に東日本大震災に見舞われる

吉原社長:2010年10月に入社して、今の会長である父から自分でポジションを決めてくれと言われて、既存のラインの部署ではなく経営企画室という新しい部署を作り室長になりました。ただ、翌年に当時の会長である祖父が亡くなり、役員の補充が急務だったのですぐに常務になりました。

DMM:0から新部署を立ち上げられたのですね。経営企画室を新規に立ち上げられて、どのような事をはじめられたのですか?

吉原社長:経営企画室とは言いつつも、当時のミナミ・エンタープライズでは財務、人事の制度や仕組みがまだ完成していなかったので、完成形になるような制度作りからはじめました。ただ、入社して半年後に東日本大震災が発生して、なかなか大変な時期を迎えてしまいました。

DMM:あの当時は輪番営業など色々大変な事がありましたね。

吉原社長:当時、福島県は原発問題もあって弊社も全店休業しました。営業再開の見込みも立っていなかった時に、従業員の雇用をどれだけ守れるかを資金繰り表とにらめっこしながら考えてみたりしていました。その後再開するタイミングも、個社で判断しなければいけないことなど苦労しましたが、今となっては良い経験だったなとは思います。

DMM:その時の経験が、この3年間のコロナ禍という苦境の中で生かされたと思われることはありますか?

吉原社長:そうですね。2020年4月から緊急事態宣言が発令されて、業界団体から休業要請もあり、弊社も足並みを揃えて休業要請に対応できたとは思います。非日常になった時には、目の前の利益優先ではないと考えています。我々の業種は不要不急と言われますが、昨日まであった日常が非日常になった時に、我々の提供する非日常の楽しさは世間では求められないと思っていますので、業界団体と歩調を合わせて協力できたのは良かったと思います。

やりたくない5か条から生まれた新規事業

DMM:東日本大震災の時にも店舗ごとでバラバラの対応をしていた企業もありましたからね。業界全体の足並みを揃えることは大変ですが大事な事でもありますね。続いてホームページを拝見させて頂いて、企業沿革を拝見したのですが、2016年から「整体×骨盤カラダファクトリー 郡山モルティ店(現ザ・モール郡山店)」をオープンされていますね。パチンコ業界の企業ではあまり馴染みのない「整体」という異業種を始められたきっかけはどのような事なのでしょうか?

カラダファクトリー

吉原社長:そのころからパチンコ業界の市場規模の縮小が続いていたので、会社として永続していくにはもう一本、パチンコ以外の柱が必要だろうという考えからですね。よく多角化についても聞かれますが、目的は2つだと考えています。一つはシナジー効果を求めるもので、川上と川下の関連性のある事業や本業の周辺事業を行うことです。もう一つはリスクヘッジです。パチンコ業界をもっともっと盛り上げていかないといけないと思いますが、そのシナジーだけを求め続けても仕方ないと思います。そこで、まったく関係ない業種をやりたいなと考えていました。その時なかなか決まらなかったのですが、自分の「やりたくないこと5か条」のようなものを書いて、新規事業候補を取捨選択して最後に残ったのが整体の「カラダファクトリー」でした。

DMM:消去法で決まったというのは、意外な理由ですね。「やりたくない5か条」というネーミングも含めて驚きました。

吉原社長:パチンコ業界に携わっていて、行政等による指導の変化、規則改正による収支構造が変化する事業はやりたくないなと思いました。整体に似たところでは整骨院も似てはいますが、保険を使っている以上、保険料の価格変更で収支構造が変化することも考えられますので、接骨院も違うなと考えています。

DMM:なるほど、行政等によって左右されるビジネスというのは収支構造が予見しづらいですね。経営者としてのリスクヘッジという考え方は納得できます。

吉原社長:そうですね。何より自分がタッチできない、関与できないところですべてが決まってしまい、左右されてしまうのが嫌ですね。

今秋も新規事業をスタート予定!

DMM:ありがとうございます。規制のあるパチンコ経営をされているからこそのご意見だと感じます。整体以外の候補や今後も始められる事業などはお考えですか?

吉原社長:はい、今秋からはフィットネス事業もスタートを予定しています。現在、整体を5店舗運営していますが、採用が難しい業種です。そして、応募者の応募内容を見てみるとフィットネスか整体か迷っている応募者が多いという事がわかりました。それならフィットネスという間口を新たに設ければ採用面でも楽になりますし、フィットネスから整体へ、整体からフィットネスへと経験を生かしたジョブチェンジもしやすいと考えました。

DMM:なるほど、そこでシナジー効果が活きてきますね。フィットネス事業はフランチャイズではなく、オリジナルで展開されるご予定ですか?

吉原社長:完全に独自で展開予定です。整体の事業部長が元々大手フィットネス企業出身ですので、ノウハウはあります。

DMM:事業が繋がっていますね。整体以外にもゴルフ場やフットサル場、水耕栽培や不動産事業もされていますね。今注力されている事業や、フィットネス事業のように今後進出予定の分野も他にお考えですか?

吉原社長:グループとして事業群の中でアミューズメント事業とヘルス&スポーツ事業に注力していく予定です。現在42期目ですが、事業規模はアミューズメント(粗利)85に対し、ヘルスケア&スポーツや不動産関連(売上)が15です。50期目には、両方規模を大きくした上で70:30にしていこうと計画しています。

DMM:ありがとうございます。その中でゴルフ場経営も最近始められていますが、なかなかハードルが高そうな事業ですね。こちらはこの時期に進出されたきっかけはどのような理由があったのですか?

猫魔ホテル猪苗代ゴルフコース

吉原社長:きっかけは、コロナ禍の中の2021年で、ゴルフ人口が増えてきたことですね。また、パチンコ店と比較するとゴルフ場は競合の増える可能性がほぼ無いと考えています。さらにゴルフ場や業界の「当たり前」を少しずつ改革して、若年層がゴルフを始め難いハードルを取り除いていきたいですね。

DMM:それは盲点ですね。競合ができにくいというのは、残存者利益まではいかなくても安定収益、先の計算ができるビジネスですね。

吉原社長:ゴルフ場は地方都市近郊のゴルフ場では、業績的にも厳しいというところが多くて、東日本大震災以来10年でどんどんグリーンが太陽光発電所に切り替わっていて減少しています。ゴルフ人口もパチンコ人口同様減少していますが、まだまだどちらも増やす努力はできるところだと思っています。先ほどお話させて頂いた秋に予定しているフィットネスにもシミュレーションゴルフを導入する予定です。

DMM:確かに今シミュレーションゴルフも少しずつ流行していますね。

吉原社長:色々やっているように見えて私の中ではドメインを決めていて、余暇市場の中の「リアルな場」の提供、「リアルな体験」ができるものに限定しています。都心では隙間時間に5分からできるフィットネスが流行っても、地方都市だと隙間時間よりもまとまった時間にしっかり時間をかけて楽しむニーズが多いだろうと考えています。今、ゴルフは地方都市でも1日数千円からプレイ可能ですし、若年層を取り込んでいくという事であればインドアのシミュレーションゴルフも良いと思います。ゴルフをされる方ならわかると思うのですが、屋外の打ちっぱなしゴルフ練習場だと※シャンクすると恥ずかしいじゃないですか(笑)シミュレーションゴルフだとその恥ずかしさも周囲に見られづらいので参加人口が増えるハードルが下げられればと思っています。

※クラブヘッドとシャフトの結合部分である「ネック」と呼ばれるところでヒットすることで発生し、狙った方向に飛ばないミスショット。

DMM:確かに打ちっぱなしやコースで失敗する前に、事前トレーニングできると良いですね。シミュレーションゴルフが最近流行っている理由かもしれないですね。続いて、企業ミッションの『喜努会楽』、『かち創造カンパニー』、『MAX plus』 について具体的な取り組みや社内でのルールなどがありましたら教えてください。

従業員へ心身が満足できるベネフィットを

吉原社長:『喜努会楽(きどあいらく)』というのは弊社の造語ですが、

DMM:それは今でも継続されているのですか?

吉原社長:そうです。今でも継続しています。どうしても立地や客層、競合店が異なる中で、現場での気づきや小さな改善というのは大切だと感じます。私のポジションや本社の人間で気づけないところ、改善の余地は沢山あるだろうと思いますし、店舗内で他の従業員を巻き込みながらリーダーシップを育む機会にしてほしいと思って続けています。

DMM:表彰は吉原社長がされているのですか?

吉原社長:ストアマネージャー(店長)以上が投票して決めています。

DMM:このプロジェクトの中で表彰されて印象に残っているのはどのようなことですか?

吉原社長:直近では、電力の高騰もある中で、お客様に迷惑をかけない範囲で3割くらいの電気使用量が下がった事例があり、できる事はどんどん横展開して貰っています。

DMM:今の電気代高騰の時代に、電気使用量3割削減はすごいですね。

吉原社長:そうですね。電気代高騰で、昨年比では価格は上がってしまうのですが、使用量を下げることはできていますね。そして、上位2,3チームを優秀プロジェクトチームとして表彰し、副賞旅行として歌舞伎・劇団四季での観劇といった他のエンターテインメントの体験や、聴覚障碍者の方の模擬体験をしながら学びを得られる※「対話の森」のダイアログ・イン・ザ・ダーク等など趣向を変えた体験をしてもらっています。

※東京浜松町にオープンした体験型ダイアログ・ミュージアム

また、VALUEでも「相手を尊重し、「ありがとう」を繋げる」の部分では弊社でも『サンクスギフト』というアプリを利用しており従業員同士が感謝しあえる環境づくりを作っています。きっかけは、私が会社に入ってみて「ありがとう」よりも「すみません」という言葉が圧倒的に多く感じたことです。パチンコ店は、飲食店や小売業と比較して「ありがとう」と言われる機会が少ないので、社内から「ありがとう」を行き交うようにしましょうという想いで、『サンクスギフト』を使い始めました。いまでは年間20,000枚のサンクスコインが行き交っている状態で、「ありがとう」と言われてうれしい「精神的報酬」と、獲得したコインを景品に交換できるような「経済的報酬」を両立させることで、縁の下の力持ち的な従業員にも光を当てて報われるような仕組みにしていて、定着率の改善に活かされていると思っています。

DMM:『サンクスギフト』は他の会社でも利用されていて、社員の交流や人間関係の円滑化に良い影響を波及しているようですね。働きやすさの面でも貴社では社内制度でジェンダー平等を推進されていますね。直近で女性管理職9名17%、産休・育休取得者13名(男性3名)と公表されていますが、制度導入開始はいつ頃で推移と今後の目標値について教えてください。

吉原社長:そもそも産休・育休に関しては元々あるものだと思っています。男性が取ってはいけないという事もないですし、特にいつから取れるようにしますという明言はしていないですね。私自身も育児のやりがい、仕事との両立の大変さを痛感した経験がありますので、他の男性社員にも体験してもらいたいです。そうすれば家族仲も良くなると思いますので、推奨しています。ですから、取りたい人は取りやすいような環境にはしています。また、正社員の女性比率が33%に対して女性役職者率17%なので、必ずしも高いとは思いません。弊社は自から手を挙げないと昇格できないというルールなので、いかに手を挙げやすい環境、挙げたくなる環境をつくるかが大事だと考えています。そもそもパチンコ店では老若男女、様々なお客様がご来店される中でそこに対応する従業員も多様であるべきだし、性差だけではなく個々の特性や強みを活かすことが求められていると思います。

DMM:では、若年層でも手を上げれば役職者への昇進も有り得るということでしょうか?

吉原社長:もちろんです。元々店舗での役職者が5階層あったのですが、同じ役職でも店舗ごとに役割が違っていたのでストアマネージャー、アシスタントマネージャー、スタッフという3階層にしました。一方で昇進しづらいという意見もあったので、等級号俸制度を導入し、細かく90段の階段をつくり、飛び級昇進もできるようにしています。

DMM:等級制度であれば、自分の立ち位置や目標が見える化できますね。今後の社員教育で目指すことについて教えてください。

吉原社長:業界にも新しいテクノロジーがどんどん入ってくると思います。現在弊社でも各台計数機の導入割合が85%で、店内にお掃除ロボットを導入するなど、業務の省人化や平準化を進めています。機械やテクノロジーで任せられるところは任せていくスタンスです。従業員には人にしかできない仕事を任せていきたいと考えています。それにより、今後採用が進まなくても少数精鋭で店舗運営ができればこれから出店もできるなと思います。人手不足倒産もありますが、人的資源の価値が高まるので、貴重な資源を生産性の低い仕事につけているようだと会社としての未来も無いと思います。従業員にとっても未来がありませんし、お客様の期待に添うような営業もしづらくなるので、省力化できるセルフカウンターやスマート遊技機などをどんどん取り入れて、今まであった設備のメンテナンスのような単純作業を極力人に任せないでやっていきたいと思います。これから作っていくものなので、導入したロボットのうまくいかない事なども従業員とともに改善して、新しい仕事のやり方を一緒に作っていきたいと考えています。また、2年前に「デュアルジョブ制度」いわゆる社内副業制度を作りました。3年前に社員からの要望もあって副業を解禁したのですが、実際に申請があがってくるものは深夜のアルバイトで時給を稼ぐというものばかりでした。私としては「時間を売る」のではなく、「スキルを売る」ことで、ホール業務だけでは身につかないスキルの成長や趣味で稼ぐという働き方を目指してもらいたいという想いだったので、そのきっかけづくりとしてデュアルジョブ制度を導入し、店内の販促物作成で培ったスキルを社内行事の際の動画作成やデザイン等に活かしてもらっています。ジョブ型雇用のように仕事内容や予定工数、時間単価を設定し、応募者の時給との差額を賞与で還元するような仕組みにしています。

実際の店舗で使用しているお掃除ロボット

1年にひとつの資格取得

DMM:合理的且つ面白い挑戦ですね。副業OKの企業が多くなりましたが、いざ副業しようと思うとなかなか何をやってよいかわからないですよね。やはり、時間を売ることに考えがいきがちですが、スキルを売るというのは参考になりますね。

吉原社長:ホールで10年20年務めていて、次のセカンドキャリアでステージが上がっている人は少ないと思います。その状況を見たときに会社でサポートできる部分もあれば個人がやらなければいけない部分もありますし、社内にいるときからスモールスタートするのは良いことだなとは思っています。

DMM:画期的な制度ですね。今は何かスキルがないと厳しい世の中にはなってきています。私も今の仕事を活かせるスキルは何だろうと思っているのですが、なかなか見つけるのが難しいですね。

吉原社長:私も従業員に「勉強しろよ」と言っているので、自分もやらなければいけないなと思っており、年に一つは何かしらの資格を取ろうと考えています。2020年には「JMAA認定M&Aアドバイザー」、2021年には「サウナ・スパ健康アドバイザー」と「FP3級」、2022年には「競売不動産取扱主任者」を取りました。

DMM:年にひとつ資格を取り続けるのはスゴイですね。驚きました。

吉原社長:毎回今年は何を取ろうかなと考えるのは楽しいですね。そして、事業と絡めて取得しているのでなおさらです。

DMM:今年はどのようなの資格を取得予定なのですか?

吉原社長:以前取得した「サウナ・スパ健康アドバイザー」の上のランクの「サウナ・スパプロフェッショナル」ですね。弊社のミッションであるValueでも「有言実行」を掲げていますので。この資格を受けます、試験日がいつですとオープンにして自ら逃げられない状況を作っています。(笑)

DMM:自分を追い込むのですね。吉原社長に触発されて社員の方も資格を取られたりするのですか?

吉原社長:まだ少ないですが、人事が自ら「メンタルヘルス・マネジメント検定(Ⅱ種Ⅲ種)」の資格を取ったりする動きは出ています。

DMM:良いサイクルができていますね。その動きの中で、今後の貴社の目標や事業展開、パチンコ業界への展望や課題についてお聞かせください。

吉原社長:ビジョンで「不要不急産業」の活性化による「豊かな社会づくり」を掲げています。これは業界がバッシングされて悔しい想いをしたことを忘れないように敢えて「不要不急産業」と言っているのですが、この産業は余暇です。余っている暇ですから、災害やパンデミックが起これば、社会の優先順位的には低くなるタイミングはあると思いますが、日常生活の中で余暇を楽しめるようにしていくというのは精神的に「豊か」な社会だと思います。今の日本では経済的・物質的な「豊かさ」はある程度のところまであるので、次に精神的な「豊かさ」を求めるときに余暇の充実が必要だと思います。パチンコが今厳しいのは余暇の多様化だと思っています。昭和の頃は大人が楽しめる余暇が少なく、その一角にパチンコがあったので3,000万人という方々が参加してくれていたと思います。今は色々なモノがありすぎます。それであれば我々の会社としては、余暇の多様化が問題であれば、余暇関連で多角化しようというのが一番です。パチンコをあきらめるつもりもないですし、並行できるものはどんどん増やしていきたいと思っています。パチンコは趣味の世界ですから、野球が良くてサッカーがダメだとかいうわけでもないですし、どちらが好きか嫌いかです。パチンコ屋に関してもあの店が良い悪いではなく個人個人の好き嫌いで判断できるような多様性があって欲しいなとは前々から思っています。今は、看板やキャラクターを外したら、Aのチェーン店もBのチェーン店もどちらも変わらないじゃないかというくらい「同質化」が進んできていますので、そのような店づくりではなく、「MAXらしさはこのようなところにあるよね」という違う価値基準・判断基準を作っていくのが当面の目標だと思っています。

DMM:なるほど、確かに装置産業な部分があるので、どうしても遊技機に目を向けがちで店舗独自のオリジナリティが無く、「同質化」というのは感じている方も多いかもしれないですね。脱没個性が多様化時代のキーだと感じました、ありがとうございます。最後に業界の抱える課題等、吉原社長から見てどう変われば良くなると思われますか?

吉原社長:※PCSAと同友会がMIRAIとして合併し、集約の場が作りやすくなったので、業界内の各団体同士のコミュニケーションを更に深めて問題解決していかないと業界自体が無くなってしまうと思います。残存者利益の為に耐えている企業もあるかと思いますが、本当に残存者利益が残るのかも実際わからないですし、業界団体の枠組を作ることも必要だと思います。一方で広告宣伝規制の問題もそうですが、自由競争の社会なので営業手法の自由度は高めていきたいなとも思います。

※PCSA(パチンコチェーンストア協会)、同友会(一般社団法人遊技場経営者同友会)ともにパチンコ店経営者で構成された業界団体。現在はMIRAIとしてひとつの団体になっている

DMM:ありがとうございます。そうですね、業界は無くならないという楽韓的な見方をされる方もいますが、現にホール企業だけではなく遊技機メーカーも淘汰されている時代、ニーズがなくなれば業界自体も淘汰されかねない危機感はありますね。お忙しいところありがとうございました。

編集後記

パチンコホールとの関わりが30歳からという、業界内でもまだ稀有な存在の吉原社長。

パチンコは本業でありながらも、「余暇市場」としてとらえており、その余暇の多様性に対応し始めている。

ホール経営に限らず、今後は人も会社も多様性が必須になるだろう。

同社の水耕栽培も、障碍者雇用のひとつではあるものの、地産地消の究極とも言うべき自社生産自社販売をしている。

左:社内にある水耕栽培の葉物野菜サンチュの培養プランター。他にもニンニクスプラウトの栽培もおこなっている

右:自社ホールカウンターに保冷庫を置いて鮮度の良い摘みたてを販売している。撮影時は完売していた

多様化時代、多くのアイデアと工夫があれば、チャンスはいくらでもつかめそうだ。

プロの経営者からのヒントは、どのような事にも応用できるだろう。

/192410.jpg?t=1752060021)

/208424.jpg?t=1769998375)