第十五回「みらいの輪」~パチンコ店経営者に突撃インタビュー~株式会三慶商事

特集TOPへ

みらいの輪とは

昔のように勝てない!面白くない!

レジャーの多様化とともにパチンコ・パチスロ離れもめまぐるしい。

とかく、依存問題や子供の放置事件などマイナスのイメージを植え付けられているパチンコ業界。

半世紀以上続き就労人口も20万人超という規模だが、世間の風当たりは強い。

様々な要因で店舗数もどんどん減少しており、逆風の只中にいる。

そんな苦境だらけの時代に突き進むパチンコホール経営者の生きざま、考え方について深堀していく。

更新日: 2025/05/20

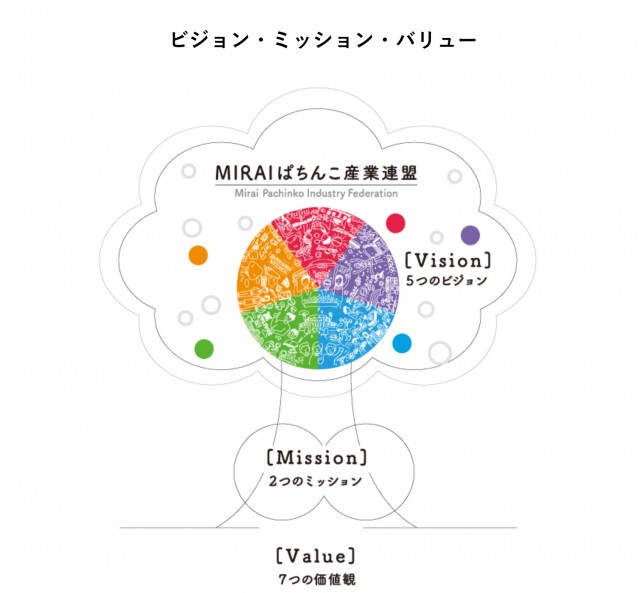

大衆娯楽のパチンコ業界。その文化を未来へ紡ぐため、2020年10月に2つの業界団体が合併し成立したMIRAI(一般社団法人MIRAIパチンコ産業連盟)。

本企画はそのMIRAIで活躍する各企業のキーマンにフォーカス。パチンコホールの経営者の生い立ちや普段聞けない生の声を独占インタビューする。

| 趙 顕洙(ちょう けんしゅ) 代表取締役 |

株式会社三慶商事

|

栃木県足利市生まれ

|

パチンコ業界の経営者に話を聞く「みらいの輪」。

第15 回は、埼玉県にパチンコ店、デイサービス等を展開し、社長業の他に埼玉県遊技業協同組合理事長、そしてボランティアを行うNPO法人の理事長と3つの代表業務を精力的にこなしている趙 顕洙社長にお話を聞いた。

DMM:本日はお忙しいところお時間いただきましてありがとうございます。よろしくお願い致します。

趙社長:よろしくお願いします。

DMM:早速ですが、趙社長のプロフィールを教えてください。

趙社長:私は、1970年1月4日に栃木県の足利市で生まれました。当時、足利市内で祖父がパチンコ店のマネージャーをしていて、その店を譲り受けてから「ぱちんこ」が身近なものになりました。姉弟は私の他が、姉と妹でしたので自然と子供心に父の跡を継ぐのかなとは感じていました。当時は、多くの人が「ぱちんこ」を楽しんでいて、近所の方や商店街の方なども気軽に訪れる「地元の人の憩いの場」のような雰囲気がありました。私も地元の人に「ぱちんこ屋の息子」と知られていましたし、お客さんとも面識がありましたので、父も評判を落とすような事もできませんし、色々配慮していたようです。子供心にもタバコの紫煙の立ち上る「大人の場所」という認識はあり、それが私の中での「ぱちんこ店」の原風景になっています。近年ではそうした風情がまったく感じられなくなり、きらびやかになり、機械仕掛けになり、規模が大きくなり、もちろん健全化という流れの中では良いのですが、いわゆる昔の「ぱちんこ店」とはもう全くの別物だなと感じています。

DMM:同年代以上の方が思い出す、「古き良きぱちんこ」の風景は無くなっていますね。

趙社長:そうですね。その頃はより庶民的な遊びというイメージですね。

DMM:まさに「大衆娯楽」という言葉が使われなくなってきているということですね。

趙社長:そうですね。誰もが気軽に遊べる大衆娯楽というイメージからはかけ離れてきていますね。ただ、歴史的背景でこの産業は元々私たち在日の韓国人や中国人が多いこともあって、日本では主となりうる産業ではありません。でもそうした隙間の産業だからこそ、私たちは社会に認知され、地域に必要とされる存在となるべく励まなくてはいけない。これこそがこの業界に携わってきた先人たちに報いることだし、ホールに来店されるユーザー、働いていてくれるスタッフの皆さんとその家族、取引関係者たちみんなが求めるあり方だと思います。

プロフィールに戻りますが、足利市のパチンコ店は徐々に営業状態が厳しくなり、父が思い切って埼玉県に進出することにしました。埼玉でたまたま軌道に乗ることができて、栃木から埼玉に引っ越してきたのが30数年前になります。1990年頃で私が20歳前後のときですね。

DMM:当時、足利市の店名も「アリーナ」だったのですか?

趙社長:いえ、足利では「モナコ」の店名で、埼玉県上尾市の1号店は「グランドモナコ」になり、そこから埼玉県でのスタートを切りました。やがて私も大学生になり、パチンコも遊技していたのですが、父親の敷いたレールの上を通るのが嫌になり反発するようになっていました。そして高校生の頃から好きだった映画の関係の仕事がしたいと思い、上京して映画会社に就職しました。

心のどこかでいつかパチンコの仕事をするとは思っていたのですが、修行の為に遊技機メーカーや他のホールに行く気は全くありませんでした。どうせ父の会社に入ったらやるのだから、自分の好きな事は今しかできないと思い、家を出て映画プロダクションに4年勤務しました。

DMM:なるほど。家業に戻られるきっかけはどのような事だったのですか?

趙社長:きっかけは、父から5軒目の新店を開くので、そろそろ帰ってこないか?と言われた事と、当時、結婚を考えていて、まあ経済的な理由から父の話に乗った感じですね。

それとひとつ、私が助監督時代に初めて短編ドキュメンタリーの監督をする機会を得ましたが、製作途中で資金不足に陥り、やむなく実家にお金の無心に行き、結果、父から資金援助をしてもらったことがありました。その時の心境としては、もう自分が情けないというかカッコ悪いというか、父に反発していた自分がとても小さく感じて、目が覚めるきっかけになったのかもしれません。

DMM:男同志、反発しあうというのはよくある話ですね。

趙社長:その後、父の会社に入り、まもなくすぐに常務を任されました。が、当時のマネージャー職の方たちは、私より年上でなかなか話を聞いてくれない状況でした。その中で、店舗のマネージャーから営業やお金の流れ、業界の知識などを教えてもらいながら自分なりに努力してきたつもりでしたが、2年程で体調を崩してしまったのです。そうしてやむなく会社を休み、自宅療養に10ヶ月を要しました。この間に離婚も経験しました。たった1人、家で悶々と過ごす日が続きましたね。

DMM:経営者の子息でありながら、順風満帆ではなかったのですね。復活されたきっかけはあったのですか?

趙社長:まあ療養中は色々と考えることが多かったですね。振り返ると、業界に入った経緯も中途半端だったなとか、何も知らない状態でありながらマネージャーに対しても上目線だったな、とか。

それと当時のわが社は店名もバラバラで、営業はマネージャーに任せきりで統一感やスケールメリットもなく、稼働状況も芳しくない状況でした。私が入社した90年代末は大手や中堅などチェーン展開している企業が躍進している時代で、業界誌を見てうらやましく思っていました。そのような企業を見習った運営をしていきたいと思うようになり、1店舗ずつリニューアルしたタイミングで「アリーナ」という店名に統一していきました。その間、色々計画を立て実行していき、最終的にマネージャーたちを説得して後方支援に回ってもらい、若い人たちによる店長副店長の2人で店舗を運営する体制に転換していきました。

DMM:長期休暇後すぐに着手されたのですか?

趙社長:そうですね、常々変革が必要だと感じていましたので。特に当時は経理がバラバラで店舗ごとの運営でした。そこで、各店の当座預金を廃止し、経理を一本化することで使えるお金、余剰資金が増えていきました。その頃、自己啓発の学校と出会い、「これだ‼」と思い役員、社員たちを順次行かせました。これを通して、共通体験ができて、厳しい戦火を潜り抜けてきたような社員の連帯感が生まれることを期待しました。その後、数値分析やマーケティング手法を戦略的に取り入れて、機械の購入など細かく管理できるようになっていきました。ここまでくると、考え方の共有や統一が図られ、営業ノウハウが少しずつできてきました。そうして2004年末から1店舗ずつ店名を変えていき、2008年末に全店が「アリーナ」の店名に統一できました。

そのタイミングで先代から社長のバトンを引き継ぎました。年齢は私が38歳の時になります。

DMM:大きな改革をされたのですね。組織も成長して社員も多くなったのですか。

趙社長:そうですね。人材紹介会社から色々な法人の店長経験者をどんどん中途採用しました。ただ、それぞれの裁量や価値観も違うので、そのままだとバラバラになってしまうと思い、理念を制定しようということになり「共生」という理念が生まれ、深堀りするための勉強会を2005年からはじめました。

「アリーナ」のブランドを意識した、よりスケールメリットを生かした営業を心がけ、地域での浸透を図り、世代交代を完了させた形になります。

DMM:ありがとうございます。古参のマネージャーの説得など想像できないほどご苦労されたのですね。社内でも大きなお仕事をされている中で、さらに埼玉県遊協、特定非営利活動法人 SB.Heart Stationの理事長、三慶商事の代表と3つの組織の長もされておられますが、そこでも大きなご負担があると思います。多忙な中で、時間の使い方、立ち回りの工夫についてコツなどあるのですか?

趙社長:立ち回りという事は特に意識していません。社会貢献活動についてお話させてもらうと、地域で事業をやる以上、身をもって示さないといけないと考えています。地域清掃もそこに落ちているゴミは自分のお店のお客さんが落としたゴミもあるかもしれないわけです。社会貢献活動と言うのは地域で商売をさせてもらっている以上、福祉施設やこども食堂などに何かしら還元する。最近だと災害も多いので被災地に行ってボランティア活動するなど、地元を起点にやり続けていくことが最低限の使命だと考えています。それがうちの「共生」の考え方で、社員たちも違和感はないはずです。

SB.Heart Stationに関わることになったきっかけは、たまたま近所の古紙回収業の社長である小川さんという方が、20年ほど前から、たった一人で靴を集め東南アジアに送る活動をしている話を聞いて感銘を受け、弊社でもホール内でお客様や当店スタッフに協力を呼びかけたりして関わっていくうちに、やがてNPO法人になり、理事に名を連ね、そんな経緯から現在、私が代表を任されるようになりました。

DMM:そういう歴史があるのですね。主業と結びつけられている事に驚きました。

趙社長:今は全国各地から靴や衣類、文房具類などが毎日のように送られてきます。2カ月に一度の仕分け作業を経て、現地での手渡し活動やコンテナ輸送を行っています。

DMM:きちんと必要な人に行きわたっているか確認されているわけですね。

趙社長:SB.Heart Stationは海外への社会貢献ですが、地に足をつけて自分にできることをやるというスタンスは同じです。埼玉県遊協も遊技業の社会的な地位やホール環境、行政との関係が少しでも良くなるために活動するという意味では同じで、業界に身を置き商売をさせてもらっている以上関係ないとは言えず、できる限りのことをやることが大切だと思っています。

DMM:なるほど、趙社長の責任感の強さは素晴らしいです。

社業でも今は多角的・精力的に「ぱちんこ業」以外で、便利屋(ベンリーさいたま七里店)、車検WEB代行(コネクトアイ)デイサービスラスベガス(U・Pカンパニー)など広い事業展開をされていますが、新規事業へ挑戦したきっかけや今後の事業展望について教えて下さい。

趙社長:パチンコ店は出店する際、1店舗当たりの出店費用が莫大で着地まで何年もかかるリスクがありますので、第二第三の柱を立てたいと思っていたことがきっかけです。最初は2014年に介護事業に着手しました。現在はラスベガスという遊技や麻雀を取り入れたデイサービスを3施設、機能訓練特化型のデイサービス、訪問看護など介護分野に力を入れています。また、生活支援業のベンリーは付帯事業でホール業務の内製化の一環で、エアコン清掃や植栽の剪定、産廃の廃棄など必ず生じる業務を外注から内製化させたうえで、外からの仕事も受注することを図っています。車検WEB代行はホームページ作成代行から始めた事業になります。

DMM:そうなのですね。内製化でのコストダウンと社会ニーズのある介護と分けられていたのですね。

ただ、主業があっての新規事業だと思いますが、コロナ禍で生きた経験はありましたか?

趙社長:コロナ禍ではホールを4店舗閉店して売上も下がりましたが、逆に選択と集中を突きつめることができたと思っています。休業を余儀なくされたことで、今まで経験したことのない危機的な状況を味わい、よりシビアな対応を迫られました。しかしその分、各業務の精度が高まり、会社を一皮むけた筋肉体質に生まれ変わらせる事ができたと前向きに捉えています。また派生的ですがセカンドキャリアもスムーズに行えるようになりました。パチンコホールの管理職が介護職に異動し、会社も異動後、一定期間は給与の差額補填をしながらバックアップしています。本人の希望で介護業務に転職する社員もいます。

DMM:人を助ける業務にやりがいを感じられる方も増えてきたのですね。

趙社長:パチンコホールで培った接客力が介護分野で活かされるのは何よりです。介護は感謝されることが多いのでなおさらですね。

DMM:最後に今後の貴社の目標、あるいは業界の展望や忌憚のないご意見、お考えについてお聞かせください。

趙社長:店舗数を増やすというより、地域のコミュニティーの中で確かな支持を得ながら、会社としてパチンコホール事業を盤石にすることですかね。これからドンドン伸びる産業ではありませんが、やめたり、売却したりは全く考えていません。私自身、業界にできる限り身を置きたいと思っています。根本的にぱちんこ業界の魅力や商売としての面白さを実感しているからだと思います。現在、役員を担っている県遊協やMIRAIもそうですが、自分が関わることで少しでも業界が良くなるのなら、なおうれしいですね。

私はぱちんこはメインストリームに位置する業種ではないと思っています。

どこか、中心に対して周縁的な立ち位置。異質な存在。でもパチンコホールがあることで人々が豊かになる、そんな遊びの世界。なので地域社会にしっかりと根づいて必要とされるようになることがとても重要で、特に僕らのような出自の者が信頼と実績と社会性を身に着けることは、日本の多様性の実現にも繋がる話でとても意味のあることなのかな、と。

そういう意味で、これからも引き続き、「共生」を目指して日々コツコツと事業活動をしていければと思います。

DMM:ありがとうございます。

実父との確執から入社後長期の休業と、順風満帆なスタートではなかったものの、その苦労を自社の変革に結びつけた趙社長。

自身の出自や「ぱちんこ」という事業の立ち位置を明確にとらえ、企業活動をする以上社会貢献も必然と考えて「共生」を真剣に考えられていた。

コロナ禍を経て、体質改善した三慶商事はこれからも地元に根差したコミュティとして、さらに盤石な企業価値と存在感を高めていくに違いない。

/192410.jpg?t=1752060021)

/208424.jpg?t=1769998375)