昔のように勝てない!面白くない!

レジャーの多様化とともにパチンコ・パチスロ離れもめまぐるしい。

とかく、依存問題や子供の放置事件などマイナスのイメージを植え付けられているパチンコ業界。

半世紀以上続き就労人口も20万人超という規模だが、世間の風当たりは強い。

様々な要因で店舗数もどんどん減少しており、逆風の只中にいる。

そんな苦境だらけの時代に突き進むパチンコホール経営者の生きざま、考え方について深堀していく。

更新日: 2026/02/10

| バックナンバー | |

| 第一回 | 第二回 |

|

|

| 第三回 | 第四回 |

|

|

| 第五回 | 第六回 |

|

|

| 第七回 | 第八回 |

| 第九回 | 第十回 |

|

|

|

|

第十一回 |

第十二回 |

|

|

| 第十三回 | 第十四回 |

|

|

|

第十五回 |

第十六回 |

|

|

| 第十七回 | 第十八回 |

|

|

| 第十九回 | |

|

|

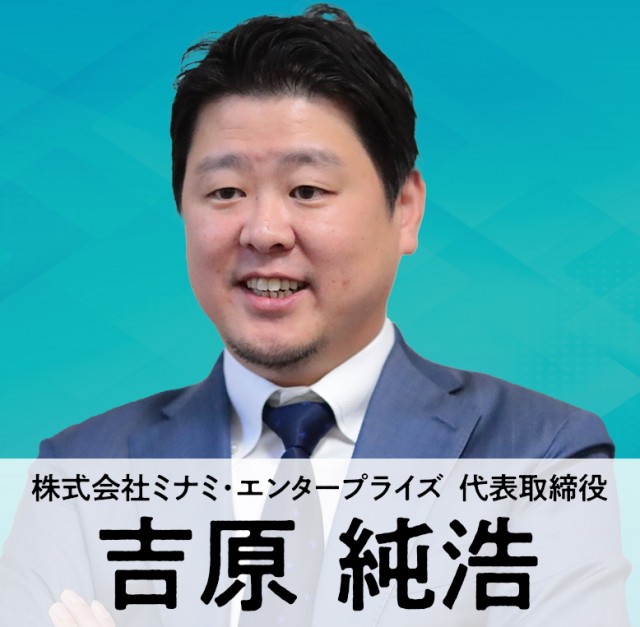

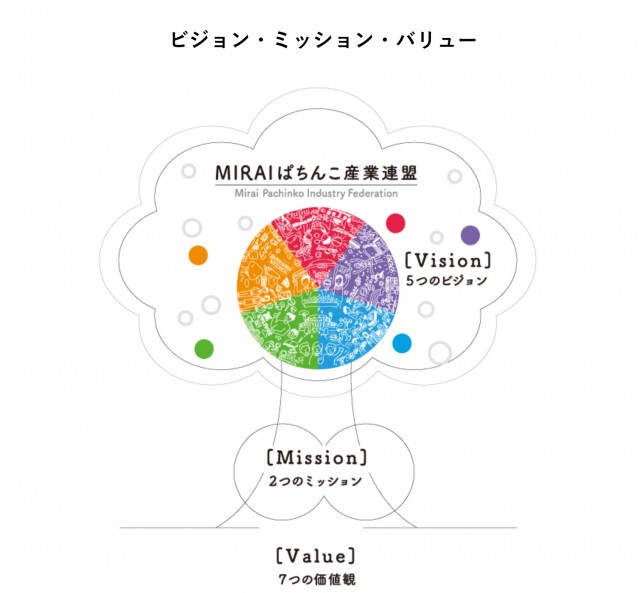

大衆娯楽のパチンコ業界。その文化を未来へ紡ぐため、2020年10月に2つの業界団体が合併し成立したMIRAI(一般社団法人MIRAIパチンコ産業連盟)。

本企画はそのMIRAIで活躍する各企業のキーマンにフォーカス。パチンコホールの経営者の生い立ちや普段聞けない生の声を独占インタビューする。

| 星山 敬玉(ほしやま けいぎょく) 常務 |

株式会社 北星 |

パチンコ業界の経営者に話を聞く「みらいの輪」。

第20 回は、名古屋発祥の玉補給設備の老舗である名星工業のグループ企業で、名古屋と北海道にパチンコホールを展開する株式会社北星の星山常務にインタビュー。

突然の家業継続

DMM:本日はよろしくお願いいたします。色々お話を伺いたいのですが、まずは星山常務のプロフィールからお教えください。

星山常務:よろしくお願いいたします。私は3姉妹の3女で、家業はパチンコに関わる事業でしたが、私自身がこの業界に携わるつもりはありませんでした。私が子供の時には、この業界はまだ景気は良かったのですが、世間はバブルが終わってすでに不景気の時期になっていました。パチンコがどのような商売なのか理解したのは中学生頃です。事業は父が興したのですが、当初は島補給設備がメインでしたので、パチンコ店の経営と言うよりはパチンコ業界に関連する仕事をしているのだな、という認識です。主としての業務も建築や設備に関わる仕事が中心だという認識でしたね。当時の私は学問に興味があり、東京の大学に進学して、在学中にはドイツに留学もしていました。その後、大学院に進学した直後、父が病気で倒れてしまい跡継ぎがおらず実家に帰って家業を継ぐことになりました。

DMM:上の二人のお姉さん方は、もうご結婚されて引継ぎが難しい状況だったのですか?

星山常務:そうですね、姉達は事業を継ぐことが難しい状況でした。私と母が業界の事を全く知らない状況でしたが事業を継続していこうということになりました。

DMM:お母様はお父様のお仕事を一緒にされていたのですか?

星山常務:会社を立ち上げた当初は母が経理担当をしていました。私が中学生の頃には、会社の規模も大きくなっていて経理は他の社員に任せて、母も専業主婦として家にいる時間が多くなっていました。

DMM:それで社長であるお父様が倒れて急遽お母様とお二人で家業を継ぐことになられたのですね。そうなると営業や経営のノウハウ等一切わからない状況で引き継がれた、ということですか?

星山常務:おっしゃるとおりです。会社経営のド素人の社長の妻と子が急に会社に入ってくるということで、社内も混乱している状況だったと思います。

DMM:ひとつの会社でも予備知識が乏しい中で引き継ぐのは大変な事だと思います。さらに周辺機器の営業とホール営業という、違うジャンルの会社経営を2つ同時にこなさなくてはならないというのは相当きつそうですね。

星山常務:はい。入社直後は母と二人で毎日残業してああでもないこうでもないと遅くまで過ごす日々が続き、かれこれ2~3年は手探りで試行錯誤を繰り返していました。元々母は、経理畑で設備系の仕入れや在庫管理の経験もあるので、そのスキルを活かして設備業務の事業をお任せして、私がホール業務を見るという業務分担をしました。

パチンコ未経験からのパチンコホール経営

DMM:手探りでの経営はともて不安が多かったと思います。星山常務がパチンコ事業を任せられて一番心配されたことはどのような事でしたか?

星山常務:パチンコやパチスロの事を一切知らないことが一番不安でした。そこで会社に入る事が決まってから、まずはパチンコを打ちに行くことから始めました。その後、パチスロも打って「なるほど、こうゆうものか」と(笑)。

DMM:その時がパチンコを打った初めてのご経験だったのですか?

星山常務:そうです、その時が生まれて初めてです。1円パチンコで「CR美空ひばり」を打ちました。

DMM:初打ちでパチンコの面白さや魅力は感じられましたか?

星山常務:そうですね、面白さは感じました。初回は知人に連れて行ってもらい、2度目は初めて一人で行きました。その時に大当りになったのですが、玉を溢れさせてしまい、隣の台で打っていたおじさんに助けてもらいました(笑)

DMM:初心者あるあるですね。さらに打ち方がわからないという最初の敷居の高さも感じられたのですね。誰でも初めてだと、どこを触ればよいか、どこを狙えばよいのか等わからないことだらけで戸惑います。

星山常務:そうですね。そして、その時にスタッフさんを呼んで「初めて打ちます」と話して、打ち方を教えて貰いました。その頃は計数の知識もないので、とにかく急いで覚えて、社内資料も読み込んで理解して無我夢中で色々な知識を身に着けました。

DMM:星山常務は、大学院まで進学されたりと学問の探求や研究がお好きなようなので、知識の吸収は早そうですね。私と私の周りは学生時代に遊び惚けていたので、尊敬します(笑)。会社に入社し始めてからの業務はどのような事をされていたのですか?

星山常務:経営全般なのですが、経営というのは「何でも屋」だと思っているので、社内の困りごとや判断しないといけない事、適切に判断する事をすべてやっていました。私は一度もホールで現場スタッフとして働いたことが無いのですが、代わりに管理者・決裁者として情報の取捨選択やシステムづくりをしていました。どちらかと言うとマネージャーという立ち位置になると思います。

DMM:社内のシステムづくりと言うのは、つまり仕組みづくりをされてきたという認識でよろしいですか?

星山常務:そうです。営業資料等も長く使われていた形で整えられてはいたのですが、情報の更新がされていない部分で実際の実態と合っていない部分もありました。10年以上前ですが、当時、チェーン店の大型店舗が商圏に進出し始めてきた時に自店の集客も落ちてきて、目標の売り上げや粗利の設定が現実的に達成できるかどうかわからない時期もありました。その当時は、無理やり数字を達成していくという営業を続けていました。それを会社に絶対必要な運営費用や機械代として適切な金額を設定し直し、現場で達成可能な金額のヒアリングと調整を行い、資料も一新しました。そして会社の経営判断と営業判断の乖離と齟齬を埋め、実態に近い状態に仕立て直しました。

DMM:なるほど。現場と業務マニュアル・営業手法の整合性を図られたのですね。

星山常務:その部分は業界を知らなくても仕組みがわかっていればどこをどうつないでいけばよいかということで、その仕組みづくりを構築していくのは比較的得意でした。

DMM:星山常務の得意分野だったとうことですか?大学で専攻されていた学部はどのような分野だったのですか?

星山常務:社会学部です。仕組みや機能、構造を考えるという分野です。お金は紙や金属でしかないですが、流通させると貨幣としての機能を持ち、どうしてそうなるのかという事などを研究する学問で、私も価値とか規則、ルールを研究していました。

DMM:なるほど、物事の根本原理や仕組みについて探求するということは、ご実家を継がれるときに大いに役立たれたのですね。

星山常務:そうですね、ホール経営にはとても役に立ちました(笑)。とは言え、社会学も万能ではありませんから、役に立つ瞬間もあるのですが、直接的に役に立たない面もあります。物事を観察してどうしてそうなっているのかとか、その仕組みを変えるにはどのようにアクセスすれば良いのか?を抽象的に考え、言葉の世界に括っていく、現実を言葉にするとこうなりますと置き換えて表現する学問になります。

DMM:探求すると奥が深くて面白そうですね。

星山常務:学び始めると非常に面白いです。我々の業は明確に毎日数字が出てきますが、その数字を考えるときに必要なのは、実際の頭数や売上金よりも、抽象度の高い地域商圏やお客様の求めているニーズで、それにどう対応するかで出てきた結果がその数字であるという考えになります。

DMM:数字についてのアプローチは、経済学・社会学等、それぞれの分野で色々な角度からのアクセスができそうですね。きっと経営の苦しさや楽しさというのは、突き詰めると興味深い事なのだと感じます。続いて、今は補給設備とホール経営に大きく2つの事業を展開されることになった名星工業グループの沿革について教えてください。

設備会社立ち上げからホール経営まで

星山常務:元々弊社は、補給や設備事業の名星工業から始まった会社です。両親が結婚した当時、父が東京の設備機器会社に勤務していたのですが、その会社が両親の結婚後わずか2カ月あまりで倒産してしまったそうです。退職金代わりのトラック1台と工具だけをもらって名古屋に移住し、設備機器の知識と経験を活かして名星工業を立ち上げたと聞いています。そこからパチンコホール事業も展開することになりました。名星工業の拡大期は、すでに老舗の設備会社があった中でしたが、島補給設備も手動から機械化へ変わる過渡期、特にCR機が出始めた時に玉補給の性能向上も求められ工事需要も伸びた時期になります。

DMM:設備機器の名星工業が先にできて、その後ホール事業に参入されたのはいつごろからなのですか?

星山常務:ホール事業の北星の社歴も40年以上ありますので、名星工業を立ち上げてから10年前後です。取引先の銀行からの紹介で、破綻したホールを引き受けたのがはじまりだと聞いています。そういう事情のホールが愛知県だけではなく、京都府や茨城県、北海道にもあり、当時最大6軒くらいのホール店舗を抱えたと聞いております。

DMM:今もそれぞれのお店は運営されているのですか?

星山常務:私が会社に入る前、時期で言いますと4号機から5号機に替わるタイミングで整理したようです。全国的にチェーンの大型店舗も増加して、散らばった店舗の管理のハードルも高く、その頃に愛知県と北海道に集約したのだと思います。

DMM:それでも名古屋は地元として、北海道の店舗運営は距離があって大変ではありませんか?

星山常務:ただ、北海道ではベースとなる基盤もあり、社員も現地の方がいたので2拠点での集約はそこまで大変ではありませんでした。異動はありますが、内示を出して承諾した社員だけ異動なので、社員にも負担もかけないように配慮しています。

DMM:星山常務も北海道の拠点には行かれるのですか?

星山常務:入社した頃は毎月行っていましたが、コロナ禍でweb会議を導入してからは3カ月に1回の頻度になりました。沿革の話に戻りますが、会社を大きくしていく中で銀行との関係の中でパチンコ事業を開始し、さらに父が名星工業をオールインワンにしたかったので、景品の取り扱いや流通、貿易事業などもやっていたこともあります。また建築や設備にも携わっていて、ホールのオペレーションのノウハウも蓄積され、幅広い要求に対応できる会社になりました。

DMM:だいぶ多岐にわたる事業を展開されていたのですね。その状況での収益構造について教えて下さい。

星山常務:売り上げ規模はパチンコ事業が上がりやすいのですが、収益性の高さは建築設備になります。景品の取り扱いについては、先代から引き継いだ時に回し切れない部分もあったので、現在は自社店舗と一部のお得意様だけに飲料や菓子類の提供を行っています。また、他の事業としては不動産事業も小規模で行っている状況です。

DMM:かなり多角的に事業を展開されていたのですね。

星山常務:はい。ただ、一つの事業をきちんとやろうとすると、それなりの気力や人材、仕組みが必要で、父はそこまで作りこまずにやっていました。収益は上がってもそれ以上に拡大してさらに手広く展開するとなると本業と同じくらい気力を使わないといけないパターンに陥りそうでした。当時、急遽引き継いだ私たちにはそこまでの気力を注ぐことは難しいと考えて事業を切り離しました。

DMM:多角経営はリスクヘッジできる面もありつつ、各分野での専門性やマーケティング手法も異なるので労力が大変そうですね。前社長も相当気力を入れられていたのかと思いますが、その会社を引き継がれた星山常務が入社されてから苦労されたこと、印象に残るエピソードを教えてください。

幹部社員0からのリスタート

星山常務:たくさんありすぎて(笑)入社当時、幹部社員が私と母で会社を継続できるのか心配していたのですが、営業の方針や営業資料を一気にガラッと変更して、ついてこられなくなった社員がのきなみ辞めました。ホール事業では当時の店長クラスは全員退職してしまった為に、深刻な人材不足に陥りました。同時に番頭として長年会社を支えてくれた方も高齢だったこともあり、体調を崩されて退職されてしまいました。残されたのは、一般企業で言う主任クラスの社員のみで今まで通りの運営を余儀なくされてしまいました。主任クラスや若手なので、新しい事を始める時には抵抗感もなく進めるというメリットはありましたが、組織的には現場に負担をかけてしまったと思います。また、私自身ではホールで働いた事が無かったので、ホール内で話している言葉がわからない、伝えたい意図が伝わらない等、コミュニケーションがうまく取れていないことがありました。意味が分かっても何故そのような話を今そこでしているのか?どうすればお互いが意思疎通できるのかがわからず、衝突したこともありました。振り返ると、皆若かったので耐えられたという事もありますし、私もわからない事を教えてもらうという立場で体制を作っていったので何とかなりましたが、そこの労苦は大きかったと思います。各店舗の店長たちとひざを突き合わせて話すという事を何度も繰り返して、1年、2年と継続して話をしていき、一つひとつ問題解決をしていけるようになりました。

DMM:やはり、急激な代替わりというのは難しいことも多いですね。

星山常務:そうですね。その代替わりが一番初めの出来事だったので・・・。ただ、父と一緒に仕事の引き継ぎをしていたとしたら、きっと喧嘩して私は会社を飛び出していると思います。父には申し訳ないですが、絶対気が合わないと思いますので、結果的に私が入るタイミングとしての代替わりは丁度良かったのだと思います。組織が大きくなればなるほど人が間に入っていくことが当たり前になり、隅々まで見きれないので役割を分担するのですが、その中で一番大事なのはポリシーが共有できないと組織として広がりができず、レイヤーで分断されてしまう事だと思います。一番苦労したことと言えば、当時の会社が分断されている事でした。私が入社した時にはすでに分断されている状況で、社長は清掃スタッフの考えている事がわからない。そこで、聞き取りを行う為に組織体制の系統をたどって色々な人に聞いていくわけですが、店長も社員も清掃スタッフの考えている事がわからないのです。みんながそこをわかるようにしていけるように行動できれば良いのですが、タテ串的にやろうという事を伝えていく事が大変でした。社是が「おかげさまで楽しく」なので、それが全ての人に浸透していく事が重要だと考えています。

DMM:なるほど。その「おかげさまで楽しく」と言うのはどのような想いを込めて決められたのですか?

星山常務:自分自身が居る事は、他の人が居るから存在できている、仕事ができている。だから他の人他たちに感謝して仕事しようという想いです。自分の利益だけを追求するのではなくて、他人を思いやって、お客様も含めた他の人も一緒に楽しく居られるような会社になって欲しいという想いです。

DMM:自分の事だけではなく、お客様、仲間がいるからこそ自分も幸せになれるということですか。

星山常務:その意味合いもあります。さらに弊社のスキルマップでは「人徳」という項目があり、自分に対して客観的な視点を持つことと、他の人を害する事をしない行動が昇進の条件になっています。それがクリアできないと役職につけないというのが弊社の特色です。

DMM:そのスキルマップは等級制度のようなイメージでしょうか?

星山常務:そうですね。店長、主任、班長、社員というカテゴリーで、社員はできないことが前提で「ありがとう」「ごめんなさい」をきちんと言えるよう努力しようというところから始まります。班長という長になるということは、できるからなるのではなく、みんなに支えられているからなれるのだという認識を持ってもらいます。項目立てですので、実務面での調整能力や営業力やスタッフの管理能力についてもマップの中に落とし込んでありますが、このような人であって欲しいということを一番前にもってきています。

DMM:そのスキルマップはどなたが作られたのですか?

星山常務:私です。実務的な慣例はありましたが、昇進の条件や人事制度を改定していく時に、昇進するときの条件がオープンになっていなかったので作成しました。

DMM:スキルマップは絶対にあった方が良いと思います。言葉で明確な目標が無いとそれを目指して行動できないと思います。

星山常務:そうですね。スタッフを指導していく時に、その行動が何故駄目なのかという根拠となるものが無いと指導がしづらいなということと、できる事とできない事の格差問題もあります。できる人だけが昇進するだけのシステムだとできない人、不足している人を攻撃し始めてしまいます。会社の規模もありますが、不足している部分がある人も含めて会社という考えですので、受け止めていこうという認識です。今は不足な方でも助けられるような仕組みにしています。

DMM:実際に働かれている方にとっては、目標とサポートしてバックアップしてもらえることはとてもありがたい事だと思います。続いて現在の事業内容ですが、補給設備事業は全国展開されているのでしょうか?

星山常務:はい、北は北海道から南は九州まで対応させていただいています。

DMM:最近のスマスロ・スマパチ導入で業務への影響はいかがですか?

星山常務:今後、間違いなく補給機の需要は無くなっていくと思いますが、すぐになくなるわけではなく、まだ残っていくとは考えています。

DMM:色々な設備メーカーがある中で名星工業の強みはどのような事ですか?

星山常務:メーカーとして自社で生産販売している玉補給機・循環機があることです。そして他社製品でも販売取扱だけではなく取付工事、施工管理までできる会社だという事です。

DMM:グランドオープンやリニューアルオープンが続くと需要も増えるということですか?

星山常務:そうです。あとはパチスロ島からパチンコ島に変更するという事があれば需要がありますが、現状は逆のパターンが多いですね。

DMM:今後新たな事業展開や構想は考えられていますか?

星山常務:具体的に決まっている事は無いです。先代の時に色々な分野にチャレンジしていたので、どういった事業を展開すればどのような状況になるかはおおよそ想像できるので、今は従業員が憂いなく仕事に進んでいけるようにと考えています。もし、我々の業の先行きが厳しい状況になった時に受け皿として他の業務があれば、その時はそちらに進むことも良いとは考えますが、現状維持というのが今の状況です。

DMM:新規に事業をはじめるとすれば、現在の社員のセカンドキャリア的な事を模索されるということでしょうか?

星山常務:やる気とターゲットさえあえば新規の起業はできるのですが、弊社にはまだそこまでの胆力は無いかなと思っています。ホールを増やすのであれば同じ事業理念なのでやっていけると思いますが、他の事業の場合のポリシーやその事業を何故やるのだろうという理由が無いとなかなかやりきれないだろうと思います。特に我々の業の収益性と比較すると労力との兼ね合いも含め新しい事業を展開してどうなのかなど考えると事業展開を何故今するのかという答えが無いのです。従業員の福祉に足る事業展開があれば今後必要だとは思いますが、現状そこまで逼迫した状況ではないという認識です。

DMM:非常に同感できます。私も同じ考えです。ただ、一部バリバリ起業や新しい事業を創りたいという若い世代もおり、その考えの若手はチャレンジさせないと辞めてしまうという会社もあるので、そのバランスの見極めも難しいと思います。

星山常務:組織を踏み台にして大きくなっていく事が理念の会社もあると思います。弊社はバリバリ仕事をするではなく、ワークライフバランスを重視していきたいと考えています。事業展開という話からはズレてしまいますが、事業を拡大するというよりは、今ある事業の枠を維持しつつ、業務の労力を減少させて中で働く人達の生活が豊かになる成長をしたいと考えています。市場自体が拡大しているのであればパイを取りに行きますが、今の我々の業は縮小傾向ですので、その現状を考えています。

DMM:ありがとうございます。企業により、異業種で収益確保をする考えもありますが、お話を伺って現状の業務の省力化で社員満足度、QOL(クオリティ・オブ・ライフ:生活の質)を上げていく事により充実した生活支援という事も非常に大事だと感じました。先ほども御社の社是「おかげさまで楽しく」と伺いましたが、理念等もあれば教えて下さい。

目指す豊かさ

星山常務:「人々が豊かであることで遊べる」というのが企業理念で、人々には従業員を含めています。人々が豊かで充実することで遊びも発展するという言葉です。社員が居て、会社がある、会社の為に社員がいるわけではない、社員がよしとしなければ会社も存続しないという「人」を中心にした考えです。

DMM:ありがとうございます。人を中心に考えるというのはこれからとても大事な事だと思います。会社の為に働くのではなく、個人の生活や楽しみを確立させるための場所が会社というのは、基本的でありながらもなかなか実現するのが難しい面もあると思います。最後に今後のぱちんこ産業や貴社の目標・将来展望について教えて下さい。

星山常務:先ほどお話させて頂いたように、右肩上がりの発展を求めるというより、現状の規模や経済維持をして、社員への待遇や豊かな生活を体現してもらいたいと考えています。色々な考え方があると思いますが沢山働いて沢山お給料を貰うというよりは、ほどほどに働いて沢山お給料を貰えた方が社員にとっては嬉しいじゃないですか。それが実践できたら良いなと考えています。高額な給料は払えませんが、生活に不自由がない給料を全ての従業員が受け取れる体制を作っていく。ベースアップは果たして、インフレにも対応できて生活が豊かになるように。会社が利益を得られるように全員がバランスよく働いていって欲しいというのが会社の方向性になります。業界の発展に関しては売り上げなどの経済的発展ではなく、質的な発展をしていって欲しいと思います。質的というのはパチンコ店の店員の暮らしがよくなるという想いです。

DMM:それは金銭面での生活向上ではなく、社会的地位なども含めてでしょうか?

星山常務:弊社に限るかもしれませんが、今までも弊社は社会のボトムを支えて来たと考えています。ぱちんこの歴史にも言えますが、様々な要因で他の業界で働くのが難しい人達も含めて我々の業界があったと思います。能力の高低や性別、生まれ育った環境等を分け隔てなく、誰にでも優しくかつ同じように働ける環境、誰にでも開かれた働く環境というのが業界の発展であり目標だと思います。働きたい意思がある方全ての人を包括して成立する、受け皿になれることが「豊かさ」なのかなと思います。この業界でも大手チェーン店だけで成り立つわけでもなく、個人店でも働く人の個性や生き方を尊重できるような店や企業が混在していける事に繋がると思います。経済的に拡大するためには、高い能力のある方を選別して多く在籍している方が売り上げが上がるというのは当然のことです。ただ、我々の業を選んでくれた人の雇用を守るという事も一つの産業としての価値なのではないかとも思います。

DMM:なるほど、その考え方は私も初めて耳にしました。

星山常務:元々、ぱちんこ産業も移民的な部分で正業をできなかった方が始めた部分もありますし、一流企業でなくても色々な業種で幸せと感じ豊かな気持ちになれれば業種も関係無いと思います。そして、そのように発展していければ良いと思っています。きらびやかな部分ばかり目指すのではなく、地道な足元の確実なところを掬い上げていくことが我々の業の本質じゃないか?という気持ちがあります。

DMM:ありがとうございます。分け隔てなく、誰もが等しく働けて、誰もがそれぞれの幸せを感じられるという場所を作られるという事は意義のある事だと思います。

星山常務:包括していって余白をどう残せるかというのが最近のテーマだと思います。いっぱい、いっぱいにやって潰れてしまうスタイルではなく、余白を持たせて余裕のある中で回していき、何かあればその余白で対応していける事が目指すべき会社かなと思います。今はそこまで完成できていないので、今後そのような部分に振り分けていきたいと思います。今でも思うのが店長たちに育休を取らせてあげたかったなという思いです。2年キャリアを空けても良いよと言ってあげたかったのですが、それが当時できなかった事についての問題意識を持っています。男性でも女性でも休みたいときに休める体制づくりやプライベートを優先することが悪い事ではないという認識にして、それでも成長曲線から大きく外れずに会社を維持できる体制を目指したいのですが難易度も高いと思います。一線級の社員が抜けてどうやって成長していくのだという事にもなりかねませんし、それをシェアしながら維持・向上していくのは難しいと考えてます。

DMM:ありがとうございます。人への細やかな思いやりや配慮は流石だと思います。新しい考え方に触れられて勉強になりました。

編集後記

企業であれば、生き残るための事業拡大や多角化というのは重要な要素だ。

だが、同時に経営者の注ぐエネルギーや人的資本・経済的資本など莫大な投資も必要になる。

その中で、今あるものをさらに効率化し、社員全員が「豊か」に暮らせると、街に誰もが働く環境を提供すること、安心して生活できる事という根本の当たり前を実現させること。

余白のある身体と心の余裕の「豊かさ」は、本当の意味での娯楽を生み出す原動力かもしれない。

楽しさを提供するパチンコホールの従業員が楽しく生活できる姿こそがアミューズメントの本質だと改めて感じる。

/192410.jpg?t=1752060021)

/208424.jpg?t=1769998375)